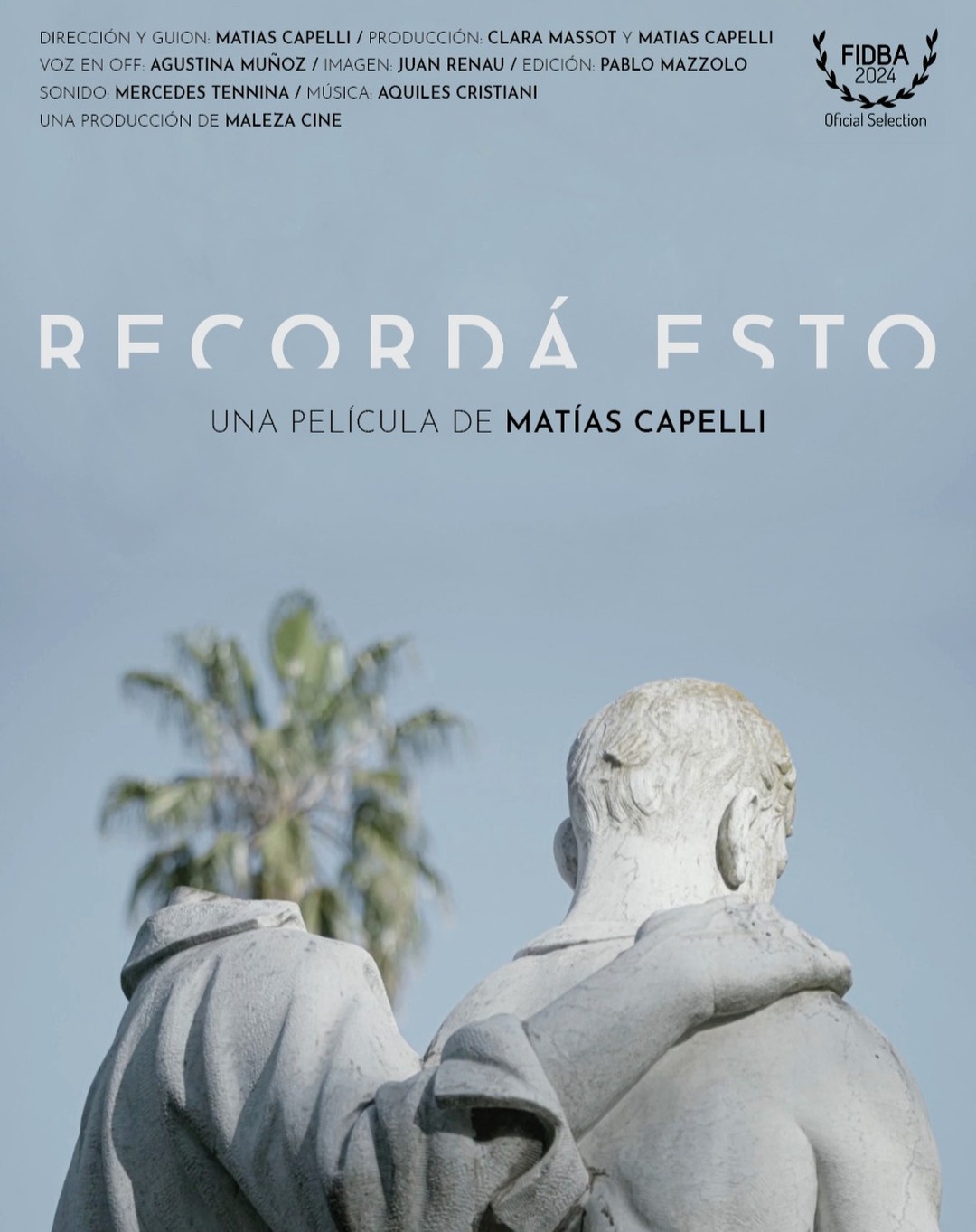

Film review oleh Darmadi H. Tariah

Monumen berdiri tegak, menjulang dalam keagungan batu dan perunggu, menjadi saksi zaman yang terus melaju. Namun, dalam Recordá Esto karya Matías Capelli, keheningan mereka dikupas hingga lapisan terdalam, membuka dialog panjang tentang kuasa, ingatan, dan pelupaan. Dalam 66 menit yang dipenuhi gambar-gambar tenang namun intens mengusik, film ini bukan sekadar dokumentasi, ia adalah meditasi visual yang memaksa kita merenungkan ulang apa yang kita anggap sebagai sejarah.

Buenos Aires, kota penuh paradoks, adalah panggung utama cerita ini. Dengan kepekaan khasnya, Capelli menjadikan monumen sebagai tokoh dalam drama besar tentang memori kolektif. Pierre Nora menyebut monumen sebagai lieux de mémoire, tempat ingatan mengendap dalam bentuk yang bisa disentuh dan dipuja. Namun, seperti yang dipertanyakan dalam film ini, apa yang sebenarnya tersimpan dalam ingatan itu? Dan lebih penting lagi, apa yang sengaja diabaikan?

Capelli memulai filmnya dengan gambar pelabuhan yang diam. Langit memakan dua pertiga layar, sementara laut yang tenang membatasi horizon. Gambar ini cukup panjang dan membosankan, tetapi justru di situlah kekuatannya. Ia mengingatkan bahwa menyelami ingatan bukanlah perjalanan mudah. Ingatan adalah labirin, sering kali berlumpur, penuh dengan celah yang lebih banyak menyimpan misteri daripada jawaban.

Buenos Aires, sebagaimana ditampilkan dalam Recordá Esto, adalah sebuah palimpsest, kota yang dibangun di atas reruntuhan dirinya sendiri. Dari pembakaran oleh penjajah Spanyol hingga rekonstruksi pascakolonialisme, monumen-monumen di kota ini mencerminkan lapisan kekerasan fisik dan simbolik yang tak pernah benar-benar hilang. Patung Cristopher Columbus, misalnya, berdiri selama berabad-abad di depan Casa Rosada, meskipun sang penjelajah tak pernah menjejakkan kakinya di Argentina. Kini, patung itu dipindahkan, tetapi keberadaannya tetap menjadi teka-teki: mengapa ia diabadikan di tanah yang tak pernah mengenalnya?

Lebih tajam lagi, Capelli menyoroti patung Julio Argentino Roca, pahlawan nasional yang membawa dosa sejarah berupa pembantaian komunitas adat dalam Conquista del Desierto. Patung ini adalah lambang kuasa yang berusaha mengabadikan narasi penghapusan. Capelli bertanya, mengapa masyarakat, terutama generasi muda, membiarkan patung ini berdiri tanpa terusik? Mengapa trauma kolektif bisa dilupakan begitu saja, tertimbun di bawah ribuan ton perunggu?

Pertanyaan Capelli tak berhenti di situ. Ia memandang monumen-monumen yang memenuhi Buenos Aires dengan kritik tajam terhadap bias gender yang mereka bawa. Patung-patung ini sering menampilkan pria sebagai pemenang perang, sementara Perempuan -jika muncul- hanya sebagai pelengkap, sering kali dalam wujud telanjang. Di sini, pemikiran Pierre Nora tentang selektivitas ingatan menemukan tempatnya: monumen bukan sekadar menyimpan memori, tetapi juga menyaringnya, memilih siapa yang layak dikenang dan bagaimana mereka direpresentasikan.

Namun, Capelli tidak hanya melihat pada yang kasat mata. Dalam adegan yang menggugah, ia mengarahkan kamera pada patung-patung yang telah dicabut dari temptanya, serta narasi tentang patung-patung yang dibuang ke laut. Beberapa di antaranya diangkat kembali, meski tidak semuanya. Proses ini, barangkali, adalah simbol dari pertempuran manusia melawan pelupaan. Jean Baudrillard mungkin akan menyebut ini sebagai hiperrealitas: monumen yang dihidupkan kembali menjadi simbol baru, kehilangan koneksinya dengan masa lalu asli, tetapi tetap menggantikan realitas itu dengan versi lain yang sarat makna simbolik.

Salah satu bagian paling menyentuh dalam film ini adalah refleksi Capelli tentang kuda yan tidak pernah dipatungkan dengan layak di Buenos Aires, padahal mereka telah berperan penting dalam berbagai peristiwa perang. Bagi Capelli, kuda adalah korban supremasi manusia atas makhluk lain. Patung-patung monumental merayakan kemenangan manusia tetapi melupakan pengorbanan binatang yang tak pernah memiliki suara. Dalam analisis Baudrillard, patung-patung kuda ini adalah representasi yang estetis tetapi juga kosong, menghapus cerita tentang penderitaan yang sebenarnya mereka alami.

Akhirnya, Recordá Esto membawa kita pada renungan tentang pelupaan yang disengaja. Ada monumen yang tidak pernah selesai dibangun, seperti pondasi besar yang kini dihuni patung bunga logam. Simbol ini, dengan kemilaunya, menjadi lambang harapan dan pembaruan. Capelli menunjukkan bahwa monumen, meski tampak kokoh, sebenarnya adalah konstruksi yang labil, selalu terbuka untuk diruntuhkan dan ditafsirkan ulang.

Meski tersirat, tetapi salah satu pesan terkuat Recordá Esto adalah tentang kuasa dan ideologi. Tentang bagaimana monumen-monumen di Buenos Aires tidak pernah berdiri dalam kekosongan makna, melainkan menjadi alat legitimasi bagi narasi dominan. Bersama keheningan patung-patung ini, kekuasaan selalu berhasil membekukan sejarah tertentu sembari menyingkirkan ingatan yang tidak diinginkan, menegaskan siapa yang berhak dikenang dan siapa yang dikorbankan dalam panggung politik dan budaya Argentina.

Dalam narasinya yang puitis dan visualnya yang sunyi namun berbicara, Recordá Esto mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya kita kenang? Apa yang sengaja kita abaikan? Dan pada akhirnya, siapa yang berhak menentukan ingatan kolektif? Monumen, dalam film ini, bukan hanya saksi bisu sejarah. Mereka adalah medan pertempuran ideologi, simbol perjuangan manusia untuk berdamai dengan masa lalunya yang penuh luka.

Capelli, dengan sensitivitasnya, tidak memberikan jawaban, tetapi menawarkan ruang bagi penonton untuk bertanya. Seperti Buenos Aires yang terus berubah, ingatan adalah teks hidup yang terus-menerus ditulis ulang. Dan di dalam keheningan monumental itu, kita menemukan gema pertanyaan abadi: Apa arti menjadi manusia di tengah sejarah yang tak pernah benar-benar selesai?